- Оружие

- Доспехи

- Костюмы

- Ювелирные украшения

- Предметы быта

- Сопутствующие товары

- Эксклюзивные вещи

- Барахолка

- Новинки

Раннесредневековые бои

Меч "Каролинг" стальной спортивный. Спортивная стилизация на мечи каролингского типа.

Меч "Каролинг" стальной тренировочный. Спортивная стилизация на мечи каролингского типа.

Реплика меча "каролингского" типа с рукоятью тип E по типологии Яна Петерсена. IX в. Гарда и яблоко украшены узором из отверстий с впаянной внутрь проволокой, благодаря чему меч блестит на свету.

Реплика меча "каролингского" типа с рукоятью тип P по типологии Яна Петерсена. Оригинал меча был найден в археологическом комплексе Хедебю (фьорд Шлей, Дания), и датирован X веком. Подходит для боёв по раннесредневековому фехтованию и ИСБ.

Меч "Каролинг" стальной тренировочный тип X. Спортивная стилизация на средневековые европейские мечи каролингского типа (VIII-XI века) для ИСБ и турниров по раннесредневековому фехтованию.

Меч "Каролинг" стальной тренировочный тип Z особый. Спортивная стилизация на средневековые европейские мечи каролингского типа (VIII-XI века) для ИСБ и турниров по раннесредневековому фехтованию.

Спортивная стилизация по мотивам каролингских мечей тип P по типологии Яна Петерсена (Скандинавия, X век) Модель предназначена для турниров по раннесредневековому фехтованию.

Спортивная стилизация по мотивам каролингских мечей тип P по типологии Яна Петерсена (Скандинавия, X век). Модель поставляется с ножнами и предназначена для турниров по раннесредневековому фехтованию.

Стальной полновесный макет каролингского меча тип X. Предназначен для турниров по раннесредневековому фехтованию и ИСБ.

Стальной полновесный макет каролингского меча тип Z особый. Предназначен для турниров по раннесредневековому фехтованию и ИСБ.

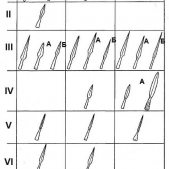

Реконструкция (стилизация) стального наконечника копья тип III по типологии А.Н. Кирпичникова (Европа, Русь, VIII—XIII вв.).

Реконструкция (стилизация) стального наконечника копья тип III с "крыльями" по типологии А.Н. Кирпичникова (Европа, Русь, VIII—XIII вв.).

Спортивная модель стального наконечника копья тип III по типологии А.Н. Кирпичникова (Европа, Русь, VIII—XIII вв.) для турниров по раннесредневековым боям. Модель имеет специальную площадку-гуманизатор на острие, которая позволяет использовать такое копьё не опасаясь нанести серьёзную травму сопернику. Диаметр гуманизатора - 3 см.

Стальной наконечник сулицы (дротика). Реконструкция (стилизация) по образцу средневековых метательных дротиков (сулиц) тип I по типологии А.Н. Кирпичникова. IX-XI вв. Европа, Русь, Скандинавия.

Стальной наконечник сулицы (дротика). Реконструкция (стилизация) по образцу средневековых метательных дротиков (сулиц) тип VII по типологии А.Н. Кирпичникова. Европа, Русь, IX—XII вв.

Реконструкция (стилизация) средневекового топора. Русь, X - XII века. Тип II по типологии Кирпичникова

Реконструкция (стилизация) средневекового топора на древке. Русь, X - XII века. Тип II по типологии Кирпичникова

Реконструкция (стилизация) средневекового топора тип IV по типологии А.Н. Кирпичникова. Русь, Прибалтика, Польша, Волжская Булгария, Скандинавия, Чехия. X - XIII вв.

Реконструкция (стилизация) средневекового топора тип IV на древке по типологии А.Н. Кирпичникова. Русь, Прибалтика, Польша, Волжская Булгария, Скандинавия, Чехия. X - XIII вв.

Реконструкция (стилизация) средневекового топора тип V на древке по типологии А.Н. Кирпичникова. Русь, Прибалтика, Скандинавия. VII - XIII вв.